稳定行动的演变及其对联合国维和行动的影响

内容摘要:冷战结束后,在自由和平理论指导下,以美国为代表的西方国家通过稳定行动介入冲突后国家的国家建构,推动西方式民主政权改造。在二十多年中,从波黑的战后重建到阿富汗战争的失败,随着以美国为代表的西方国家对其安全利益认知的变化,稳定行动在目标、内容、标准、方式等方面发生显著变化,呈现从“征服者模式”向“殖民者模式”演变的特点。美国、法国等通过对联合国维和行动话语权的控制,尤其是通过控制稳定特派团的安理会决议,将不同的稳定行动模式引入联合国维和行动中,使各时期的联合国稳定特派团执行不同模式的稳定行动,导致联合国维和行动在一定程度上成为西方大国维护其安全利益的工具。在此背景下,国际社会需坚持维护联合国的权威性和有效性,推动联合国维和行动改革,将联合国维和行动建设成为有效维护世界和平的真正的多边国际安全治理机制。

稳定行动(stabilization operation)是当代国际干预行动的重要方式之一。1996年,美国、英国、法国等北约国家参加了在波黑的稳定行动部队,之后,稳定行动的概念开始成型并被广泛接受。1997年,美国《国家军事战略》正式把稳定行动确立为美国政府的国际干预行动方式,此后该行动被应用到阿富汗战争和伊拉克战争中。2007年,英国成立了由国际发展部、外交部、国防部共同管理的稳定行动处。1999年,北约在“新战略构想”中把稳定行动纳入其安全行动范畴。2015年,欧盟在“欧洲睦邻政策”中把稳定行动确立为政治优先政策。虽然稳定行动在不同国家的实践中各有差异,但是理论界普遍认为,稳定行动是指干预行为体使用军事和非军事手段在冲突中或者冲突后国家制止暴力,并通过安全、治理、发展等一系列综合措施消除冲突的根源,以恢复稳定,实现和平。

稳定行动同样也是联合国维和行动的重要组成部分。2004年,联合国安理会1542号决议授权秘书长成立联合国海地稳定特派团(简称“联海稳定团”),自此稳定行动正式成为联合国维和行动的行动方式之一。2010年、2013年、2014年,联合国刚果民主共和国稳定特派团(简称“联刚稳定团”)、联合国马里多层面综合稳定特派团(简称“联马稳定团”)、联合国中非共和国多层面综合稳定特派团(简称“联非稳定团”)三个以稳定行动命名的维和特派团先后成立并运行至今。这三个稳定特派团的维和人员数量及年度经费总计分别占当前正在运行的全部12个维和特派团人员数量和年度经费的58.87%和60.70%。由此可见,这三个稳定特派团对当今联合国维和行动的理论和实践都具有重要影响。

在实践中,上述四个稳定特派团实施稳定行动的内容和方式各不相同,维和人员对稳定行动的理解也存在很大差别,“(维和人员对)稳定行动意味着什么尚未形成共识”,而且“‘稳定行动’这个词近年来已经成为维和行动利益攸关方之间分歧的根源”。2015年6月,和平行动高级别独立小组注意到相关问题,并在其报告中指出,“稳定行动意义宽泛,本小组认为联合国在使用该词时有必要对此进行解释。”同年9月,联合国秘书长在一份报告中对和平行动高级别独立小组提出的许多建议进行了回应,但是对有关稳定行动的建议却置若罔闻。一直以来,联合国为提高维和行动效率,经常通过各类专业报告对维和行动中的各种概念进行界定、解释,以便维和行动出兵国、出警国在人员训练、实施、评估等环节达到一致的执行标准。但迄今为止,联合国和平行动部却未对稳定行动进行任何解释或界定。这一反常现象正是本文提出一系列学术思考的根源:稳定行动是如何进入联合国维和行动话语体系的?联合国维和行动框架下的稳定行动的具体内涵是什么?为什么和平行动部在近二十年中没有界定稳定行动的内涵或制定相关的指导政策?

目前,国际学术界对联合国稳定特派团的研究主要分为三类。第一类以阿迪蒂·戈鲁尔(Aditi Gorur)、大卫·库兰(David Curran)、保罗·霍尔特姆(Paul Holtom)等学者的研究为代表,通过分析联合国安理会决议文本、访谈、问卷调查等方式,研究联合国和相关成员国、维和行动相关各方对稳定行动的认知和态度。第二类以德·康宁(De Coning)、查尔斯·亨特(Charles Hunt)、约翰·卡尔斯路德(John Karlsrud)等学者为代表,主要研究稳定特派团使用武力的情况,特别是安理会授权以及使用武力的特点及其法理依据。第三类以亚历山大·吉尔德(Alexander Gilder)、阿瑟·布特利斯(Arthur Boutellis)等学者为代表,分析稳定行动被纳入联合国维和行动之后对特派团、当事国、人道主义活动等各方面的影响。这些研究有助于我们了解联合国维和行动背景下的稳定行动的特点以及稳定行动对联合国维和行动相关各方的影响。但是,这些研究都是“共时研究”,没有研究稳定行动的历史变化,无法解释为什么联合国维和行动有不同的稳定行动模式。本文以稳定行动部队、阿富汗战争中的稳定行动为案例,通过“历时研究”考察稳定行动在理念、内容、标准等方面的演变,然后从历史的角度解释联合国稳定特派团中稳定行动的模式变化,并回答上文提出的问题。

一、稳定行动的起源:稳定行动部队

20世纪80年代以来,自由和平理论广泛且深刻地影响着国际安全治理。该理论最基本的观点是自由主义,即每个自由的个人具有成为有自主意识的公民的潜能,与其他理性的维护自我利益的公民携手,可以推动国家或政治组织走向和平与经济成功。因此,国际干预行为体应该在冲突后国家通过民主化、加强公民社会建设等方式赋权给自由的公民,只有这样,冲突后国家才能达到持久和平。自由和平理论不仅主张民主政治体制可以确保一个国家的政治和平和稳定,而且认为民主国家之间可以通过自由贸易的联系降低国家之间的战争风险,从而维持地区和国际和平秩序。因此,在自由和平的旗帜下,民主是“建立国际安全和繁荣的世界新秩序的唯一可靠基础”。

一般而言,在应对国家内部冲突时,维持和平、建设和平是国际干预行为体常用的冲突管理工具。两者通常在冲突后实施,维持和平是干预者使用武力使冲突各方达成和平或停火协定,建设和平则在维持和平的基础上使用各种综合手段,包括通过建立政权、安全改革、法治建设、发展项目等消除冲突的根源,以实现冲突后国家的持久和平。

在面对冲突后国家的安全挑战时,以美国为首的西方国家在使用建设和平管理冲突时,将安全议题与自由主义经济、民主、法治捆绑在一起,给建设和平涂上浓厚的自由主义色彩。自由主义建设和平以国家建构为主要任务、以政权改造为主要目标介入冲突后国家。其理论逻辑是:一个政权的合法性在于其是否能够为民众提供公共服务和遵守洛克式社会契约,非自由、非民主的国家政权是无效的,需要被改造并提高治理水平,以使其具有善治(good governance)的能力。因此,自由主义建设和平成为西方国家在全球推行其自由民主价值观的有力工具。

作为冷战后的单极霸权,美国政府对国家安全利益的认知引领了西方国家进行国际干预的政策方向。1994年,美国克林顿政府提出“参与和扩展战略”,将经济安全、军事优势、全球民主化作为新战略的三大支柱。该战略以自由和平之名,强调要通过多种手段扩展美国的利益和价值观;以军事优势为基础,以民主价值观为推手进行国际干预,维护其安全利益,维护美国的单极霸权。克林顿政府傲慢地认为美国有能力在冲突后国家催生民主和体制改变。正是带着这种傲慢,在一些国家内部冲突管理中,稳定行动成为以美国为代表的西方国家进行维持和平与建设和平的行动范式。

以稳定行动命名的国际干预行动发端于波黑战争后的军事安排。1995年12月,关于波黑战后安排的《代顿和平协定》在巴黎签订。《代顿和平协定》的政治目标是促使波黑各方团结以形成一个多民族的政治、经济、司法体系统一的国家。1996年12月,在联合国安理会1088号决议授权下,美国主导北约在波黑组建稳定行动部队(Stabilization Force, SFOR)以维持波黑的战后和平,通过建设和平消除冲突的根源。

根据安理会授权,稳定行动部队的主要任务包括四个方面。一是支持民事机构的各项选举事务、建立各级政府机构,主要包括为1998年10月的全国选举和各政治实体的政府选举,1997年的市政选举和斯普斯卡共和国特别选举,2000年普选的准备和实施提供支持。二是协助民事机构恢复法治和秩序,主要包括与联合国警察任务部队合作,解除原特别警察部队武装并把他们重组为民事警察,与联合国警察部队建立警察共同巡逻机制,支持促进当地法治和建立秩序的工作;监督并维持公共秩序;持续为前南斯拉夫问题国际刑事法庭提供支持。三是协助解决难民和流离失所者问题,主要包括协助联合国难民事务高级专员监督难民及流离失所者回归故土,防止难民和流离失所者回归故土后与社区民众发生冲突,弥合隔离区带来的政治裂痕,为各方的政治统一做好准备。四是为民事机构提供安全保障。主要包括:为1999年在萨拉热窝举办的巴尔干稳定公约峰会提供安全保障,为1999年布尔奇科仲裁决议的执行在布尔奇科周边和区域内提供安全保障,为布尔奇科监督人、联合国难民事务高级专员等相关机构提供安全护卫。

2004年12月,随着波黑安全形势的改善和反恐战争的需要,美国逐步调整全球军事部署,北约结束了稳定行动部队的使命,并把稳定行动任务移交给欧盟部队,以确保各方遵守《代顿和平协定》,确保波黑最终融入欧洲并加入欧盟。

从行动内容和目的上可以看出,稳定行动部队综合使用了维护和平与建设和平两种工具。稳定行动部队以强势的军事存在维持波黑战后的和平,同时和民事组织合作为波黑建立起相对完整的政治架构,并从政治、安全、经济等方面支持政府机构,以政治民主化、经济市场化为主,促进政治、经济、安全、法治各方面的建设,协助波黑政府机构提高善治能力,以帮助波黑达到持久稳定,并最终融入欧盟。

在行动方式上,稳定行动部队在国家建构过程中以自上而下、规定性的(prescriptive)方式垄断建设和平的内容、技术和规则。稳定行动部队垄断了波黑战后建设和平的内容,如制定宪法、建构政治体制、国家机构、市场经济框架;垄断建设和平的技术支持,如选举技术支持、训练警察和司法力量;垄断暴力使用权,如以强势武力限制波黑各方的军事和警察力量、监督并维持公共秩序。

从稳定行动部队的内容、目的、方式等方面可以看出,自由和平理论的本质是以美国为代表的西方国家按照自己的标准把世界分为“自我”和“他者”,并把非自由、非民主的“他者”当作是对民主自由的“自我”的威胁,他们通过稳定行动征服“他者”,并按照赢者通吃的原则把“他者”改造成“自我”,从而消除“他者”的威胁,保证“自我”的和平与安全。从这个意义上讲,本文把这种稳定行动称为“征服者稳定行动”。

二、稳定行动的演变:从征服者模式到殖民者模式

美国及其北约盟友在稳定行动部队的经验基础上,确立了稳定行动的政策、战略、指导思想,稳定行动部队的成功让以美国为代表的西方国家欢欣鼓舞,为它们继续在冲突后国家通过实施稳定行动进行国家建构、推行西式自由民主价值观提供了动力。

(一)稳定行动在阿富汗战争中的建立和实施

2001年10月,小布什政府以反恐为由入侵阿富汗,在阿富汗战争初期的“持久自由行动”中,以美国为首的国际部队联合阿富汗北方联盟,很快击溃“基地”组织并推翻塔利班政权,并于2001年12月建立了由哈米德•卡尔扎伊(Hamid Karzai)领导的阿富汗临时政府。阿富汗战争很快促使美国国内形成一个共识:失败国家不仅给其不幸的国民带来威胁,而且给地区和国际社会带来安全威胁,帮助失败国家政府提高治理能力是应对失败国家的现实和潜在威胁及其溢出效应的有效方法。正如弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)所观察到的那样,“9•11”恐怖袭击事件之后,从整体上支持或提高失败国家政府的治理能力变成了全球安全治理的优先议程。[19] 因此,小布什政府同意其北约盟友提出的在阿富汗战后实施稳定行动的建议。

根据2001年底在德国波恩召开的“阿富汗国际会议”达成的协议,经由联合国安理会1383号决议授权,由北约成立国际安全援助部队(International Security Assistance Force, ISAF)在阿富汗实施稳定行动,初期主要任务是安全部门改革,即协助阿富汗临时政府维持喀布尔及周边地区的治安,负责组建、训练阿富汗政府军和警察。2003年8月,联合国安理会1510号决议授权国际安全援助部队把稳定行动扩展到喀布尔之外的省份,以支持建立“一个有能力在阿富汗全境实施其权力的能够自我维持、温和、民主的阿富汗政府”。

国际安全援助部队的稳定行动主要围绕战后重建、治理能力建设、安全部门改革、司法改革、经济重建等方面进行。从2004年开始,国际安全援助部队在安全形势较好的阿富汗北部和西部地区部署省级稳定行动分队,并取得一些效果,赢得了当地民众的支持。更重要的是,稳定行动通过对阿富汗临时政府的支持,把卡尔扎伊树立为阿富汗唯一受到国际社会认可的候选人,声称其当选可使阿富汗得到国际社会持续不断的重建和稳定项目支持,最终助其赢得了2004年总统选举。国际安全援助部队还为2005年阿富汗议会下议院、省议会的选举提供了安全支持。

(二)稳定行动在阿富汗战争中急剧演变

然而好景不长,由于《波恩协议》无视阿富汗国内政治生态,一味把阿富汗塔利班排除在政治议程之外,美国和北约盟友的军事行动在2006年之后遭到更多的暴力对抗,阿富汗安全形势急剧恶化。美国和北约不得不采取更强烈的军事行动来应对迅速恶化的叛乱形势。在此背景下,稳定行动之前所取得的成绩很快变得无足轻重。

2008年11月,奥巴马(Barack Obama)当选美国总统。彼时,世界经济遭遇严重金融危机,阿富汗战争和伊拉克战争严重消耗美国实力,美国民众厌战情绪蔓延。2009年1月,时任国务卿希拉里(Hillary Clinton)在提名确认听证会上谈到,“(美国的)外交政策必须建立在原则与务实的基础上,而不是顽固的意识形态;必须建立在事实和证据的基础上,而不是情绪和偏见。”虽然奥巴马政府的外交政策重视推广美国的自由民主价值观,但是为了尽快结束阿富汗战争和伊拉克战争,奥巴马政府不再拘泥于“顽固的意识形态”,在事实和证据的基础上采取灵活的现实主义立场。

至此,撤出策略成为奥巴马政府对阿富汗战争的工作重点。为了“负责任地”撤离,美国政府首先向阿富汗增兵3万,加强反恐行动力度,同时制定明确时间表,计划在2011年7月之前开始减少美军数量,并把阿富汗的安全责任移交给阿富汗安全部队。美国的撤出计划在2010年11月的里斯本峰会上得到北约盟友的支持。峰会上各方达成一致意见,阿富汗安全部队将在2014年底承担起其境内的全部安全责任,此后阿富汗政府将在国际社会监督下自主推进尚未完成的政治民主化、经济市场化等进程。由于紧迫的撤离计划和阿富汗国内政治现实,美国及其北约盟友以“民主本土化”为借口,降低了对阿富汗政府进行民主改造的标准,推行与阿富汗本土政治、经济相适应的民主治理,“善治”不再被视为政府治理能力的建设标准,“过得去的治理”(good enough governance)被认为是更现实、合理的选择。同时,对阿富汗民主改造标准的降低很快扩散到了其他领域。2010年,时任英国国防大臣利亚姆·福克斯(Liam Fox)坦承北约将在阿富汗建设“过得去的安全”(good enough security),美国国务院和国防部在其报告中频繁使用“(各方面)过得去的阿富汗”(Afghan good enough)。除了现实原因,美国及其北约盟友还以“过得去的治理”为借口,“重新定义阿富汗的成功”,为它们的仓促撤离提供借口。

随着撤出策略成为优先事项,国际安全援助部队对稳定行动做出两方面调整。一是大幅提升阿富汗政府军和警察培训的经费和人员数量,加大培训力度,以便按期移交阿富汗的安全责任。安全稳定成为撤出策略的唯一标准,安全部门改革被认为等同于阿富汗国家建构,稳定行动重点转向了安全部门改革,其他治理改革、经济改革、发展项目被搁置。二是大量的资金被注入短期、容易见到效果的修建道路、学校、卫生所等“速效工程”(Quick Impact Projects, QIP)中。这些项目实际上成为美军和北约部队“花钱保平安”的重要手段,稳定行动分队通过“速效工程”笼络部分民众以获取相关情报和信息。[25] 这两方面的策略调整正式宣布稳定行动放弃了政治民主化、经济市场化的国家建构模式,重点以“速效工程”创造短期的安全稳定,为美国及其北约盟友的撤离创造条件。

2017年,国际安全援助部队最终撤出阿富汗,稳定行动就此结束。不久后阿富汗暴力事件迅速增加,安全形势不断恶化。稳定行动的失败被认为是美国在阿富汗战争中最终大溃败的主要原因之一。

(三)稳定行动模式演变分析

2001年至2017年,国际安全援助部队稳定行动的目标、内容、方法、效果发生了较大的变化。最初,稳定行动从政治议程拓展到战后重建、治理能力建设、安全部门改革、司法改革等项目,以确立阿富汗政府的合法性并将其权力拓展到阿富汗全境为目标。通过2004年的总统选举、2005年的全国议会选举,稳定行动初步完成《波恩协议》的政治议程,取得一定效果。但是,随着阿富汗安全局势不断恶化,同时受到2008年国际金融危机的影响和奥巴马政府外交政策的务实调整,稳定行动的军事性质增加,行动目标从理想化提高民主政府的善治能力降低为更现实的建设“过得去的治理”能力,日益聚焦安全议题,更多服务于军事行动,配合占领者的撤离策略。

如果我们把美国及其北约盟友的军事行动以及国际安全援助部队在2009年后的稳定行动看作一个连续性的过程,就会发现稳定行动是美军反叛乱行动“清除—占领—移交”(clear-hold-transfer)策略的一部分,稳定行动的重点在“移交”环节。其时稳定行动以安全部门改革和“速效工程”为主,重点加强阿富汗政府军和警察的能力,美化占领者撤离后的“道义责任”。这个策略中被“清除”的对象是阿富汗塔利班政权,如果我们把塔利班看作反抗者,2009年后的稳定行动服务于占领者(美国及其北约盟友)以本土化的方式通过扶持顺从者(阿富汗新政府),加强顺从者的统治并和其一起惩罚反抗者,最终巩固占领者的统治和安全,其本质是一种殖民统治。

具有讽刺意味的是,2022年8月,面对公众对美军在阿富汗大溃败的批评,美国总统拜登(Joe Biden)在讲话中辩解道,“我想提醒每一个人……我们在阿富汗的任务从来都不应该是(阿富汗的)国家建构,从来都不应该是建立一个统一、集中的民主国家。”由此可见,2003年美国及其北约盟友宣称的通过稳定行动建立一个“能够自我维持、温和、民主的阿富汗政府”,完全是殖民者用于维持其殖民统治的借口。因此,本文把这种为反叛乱行动服务的稳定行动称为“殖民者稳定行动”。

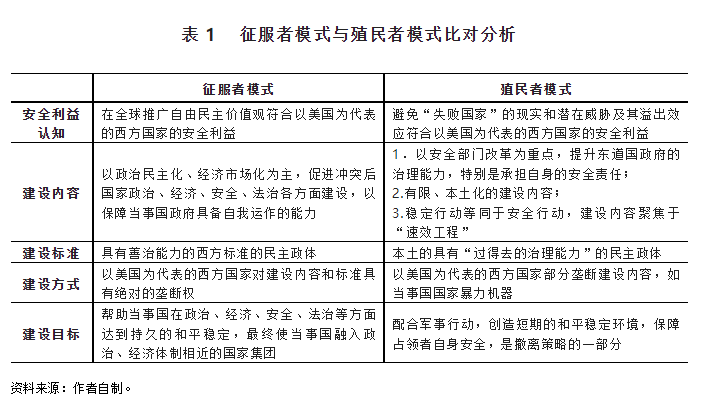

可以看出,殖民者稳定行动同样也源于以美国为代表的西方国家把“他者”视为“自我”的安全威胁并对其进行改造的安全需求。在殖民者稳定行动中,以美国为代表的西方国家把“他者”(“失败国家”)的存在当作“自我”的安全威胁,在因能力不济而无法征服“他者”的情况下,通过稳定行动控制并部分改造这些国家,以消除或降低“他者”的威胁。在二十多年的时间里,稳定行动从征服者模式演变为殖民者模式,在行为体的安全利益认知、建设内容、建设标准、建设方式、建设目标等方面发生了显著变化,两种模式的比较如下(见表1)。

在国际金融危机、美国国内政治、阿富汗局势等因素共同影响下,国际安全援助部队的稳定行动在2009年后迅速演变并最终在2017年以失败告终,对热衷于国际干预的行为体产生了较大影响。在阿富汗经济重建方面具有重要作用的世界银行在其2011年的一份报告中承认,“不能让完美主义(即建构以具有善治能力的西方标准的民主政府)成为进步的敌人,拥抱务实的、最适合的选项来应对眼前的挑战。”[28] 在同一时期,联合国开发计划署放弃了其苛刻、自上而下、规定性的发展援助条件,强调“本地化的治理”(local governance)更有助于为冲突后国家带来和平。[29] 稳定行动的国家建构任务的失败,对美国及国际组织在中东地区为打击“伊斯兰国”而实施的稳定行动也产生影响,国家建构的作用和可行性受到质疑,从而被从稳定行动中剥离,稳定行动被简化为单纯的安全行动。2017年,负责协调打击“伊斯兰国”联合行动的时任美国总统特使布雷特·麦格克(Brett McGurk)向美国国务院汇报时表示,“稳定行动不是战后重建,也不是国家建构。稳定行动是‘扫雷行动’(demining)(即排除安全威胁),这意味着为人们返回家园创造条件。”[30] 至此,在美国政府一些高级官员的理念中,稳定行动基本已经萎缩为安全行动。

三、从稳定行动到联合国维和行动:路径及影响

冷战结束后,美国一直以自由世界的领导者自居,在向全球推广自由民主时总是借助盟友、国际组织、地区组织分担其充当“世界警察”的安全压力。作为建立在集体安全机制上的多边国际干预工具之一,联合国维和行动常常被以美国以首的西方国家当作为其分担安全压力,特别是在低强度冲突地区分担安全压力的有用工具。美国、法国利用对联合国维和行动话语权的控制,特别是利用“执笔方”(pen-holder)制度,向联合国维和行动输出它们的稳定行动的理念和价值,并对联合国维和行动产生重要影响。

(一)稳定行动进入联合国维和行动话语体系的路径

“9·11”恐怖袭击事件之后,美国领导西方盟友发起“全球反恐战争”,但由于其高强度的战争属性,联合国只能置身事外。2005年,小布什政府从全球反恐战争转向“打击暴力极端主义的斗争”,这一策略转变使得联合国能够以“预防和反对暴力极端主义”等低强度行动在反恐战争中发挥作用。

联合国的直接参与增强了以美国为代表的西方国家反恐战争的合法性,同时作为重要的国际规范和标准制定者,联合国制定的相关预防和反对暴力极端主义的指导意见对联合国维和行动实施打击恐怖主义和极端主义等任务打开了方便之门,也为世界银行、联合国开发计划署等国际组织和联合国机构向打击恐怖主义和极端主义项目注入资金提供了法理依据和行动标准。以预防和反暴力极端主义为切入点,稳定行动的部分国家建构任务被嵌入联合国维和行动。例如,安理会2295号决议授权联马稳定团执行预防和反对暴力极端主义行动和相关任务,包括支持马里政府权威的延伸、协助马里安全部队向其中部和北部地区部署等,这样稳定行动的内容在预防和反对极端暴力主义的名义下成为联马稳定团的授权内容。联合国维和行动顺理成章地成为以美国为代表的西方国家开展全球反恐战争的工具之一。

另外,联合国维和行动受到联合国成员国、出兵国、出资国、东道国等各方面的影响。首先,维和行动东道国出于各种利益考虑,在联合国宣传稳定行动的效果。例如,在2004年的一次联合国安理会关于波黑形势的公开会议上,波黑代表称,“波黑(目前的形势)是一个很好的例证,可以证明国际社会的干预如何积极有效,可以证明冲突后国家如何能够成为区域稳定进程的积极参与者。”美国、英国、法国、荷兰等国家是联合国维和行动的重要参与者,对联合国维和行动的理念和实践具有重要影响。2007年,根据荷兰参加国际安全援助部队的经验,荷兰代表在联合国安理会关于阿富汗问题的公开辩论中宣称,国际安全援助部队的行动是“最先进的稳定行动任务,它的宝贵经验可以应用到其他脆弱国家或失败国家。国际安全援助部队通过提供安全和稳定,使合法的阿富汗政府与国际组织和其他民事发展组织合作,并最终取得成功。”联合国维和行动东道国、出兵国对稳定行动的介绍、宣传、肯定,有助于稳定行动进入联合国维和行动并得到推广。

此外,美国、英国、法国掌握着联合国安理会的话语权优势,是联合国维和行动相关安理会决议文本的执笔方。例如,美国是联海稳定团安理会决议的执笔方,法国是联刚稳定团、联马稳定团、联非稳定团安理会决议的执笔方。美、法两国通过对联合国安理会决议文本的控制,使稳定行动直接列入维和特派团的授权范围。而且美、法通过控制联合国维和行动话语权,将其在稳定行动方面的理念输出给了联合国维和行动。

(二)联合国维和行动中的稳定行动模式演变

作为全球性政府间国际组织,联合国是自由和平理论的重要传播者,联合国尝试通过维和行动中的建设和平工具参与一些冲突后国家内部的安全治理,将帮助当事国建设西方标准的自由民主的国家制度作为和平行动的核心任务。自由和平理论对维和行动的影响在联海稳定团得到了完全体现。

在海地,联海稳定团通过建设和平,以自上而下、规定性的方式垄断了海地的国家建构内容、技术和规则。根据安理会1542号决议,2004年成立的联海稳定团主要任务包括三部分。一是在确保安全、稳定的环境方面,协助过渡政府确保安全、稳定的环境以促进宪法和政治进程,帮助过渡政府监测、整顿和改革海地国家警察并进行相关训练以达到民主警务标准;协助过渡政府实施全面、持久的解除武装、复员和重返社会方案;协助恢复和维持法治、公共安全和公共秩序,强化司法体制。二是在政治进程方面,支持宪政和政治进程,促进民主治理和体制建设,促进全国对话与和解进程;通过提供技术、后勤和行政援助以及持续的安全保障以协助组织、监测和举行自由、公正的地方、议会和总统选举;协助过渡政府将国家权力拓展到海地全境,并支持建设地方政府的善治能力。三是在保护人权方面,支持过渡政府以及海地人权机构和团体促进和保护人权、监督和报告人权状况。

安理会1542号决议的措辞深受自由和平理念的影响。联海稳定团以安全改革为基础,推动以政治民主、法治建设、政府善治能力等项目为内容的国家建构,其行动目标、内容、方式具有征服者稳定行动模式的特点。

如前文所述,2009年之后,稳定行动在阿富汗战争中的演化以及后来的失败,迫使热衷于国际干预的行为体采取现实的态度和目标,把部分甚至全部的国家建构任务从稳定行动中剥离出来,把安全行动作为稳定行动的主要内容。这种改变清楚地体现在联刚稳定团、联马稳定团、联非稳定团的安理会授权中。

联刚稳定团成立于2010年。在安理会1925号决议中,联刚稳定团的授权有两个大项:一是保护平民,二是稳定行动和巩固和平。[36] 其中,第二个大项的具体任务包括协助刚果(金)政府加强安全部门改革和司法机构改革、为全国和地方选举提供技术和后勤支持等。从授权可以看出,联刚稳定团的稳定行动有两个特点:一是稳定行动是与保护平民一样的具体任务,而不是像联海稳定团授权中那样的综合性战略任务;二是稳定行动的内容是安全部门和司法改革,相当于建设“过得去的治理能力”,而不是像联海稳定团授权的那样以建设善治能力为标准的全面的国家建构。另外,第二项任务中的“加强安全部门改革”与2009年后稳定行动在阿富汗聚焦于安全部门改革非常相似。同时,联刚稳定团的稳定行动授权也是联合国退出战略的一部分。2009年4月,笔者曾在联刚稳定团的前身——联合国刚果民主共和国特派团(简称“联刚团”)参与制定了“国际安全和稳定行动支援战略”,为特派团一年后的更名做准备。彼时,卡比拉政府认为其国家不再需要联刚团,多次要求联刚团撤离并以各种方式限制其行动,联刚团处境十分尴尬。在成立联刚稳定团的安理会1925号决议中,稳定行动重点聚焦于安全部门改革,即改编并训练刚果(金)政府军和警察,确保刚果(金)政府在联合国维和行动组织撤出后能够自主维持安全,以展示联合国负责任撤离的形象。这一授权让人们联想到2009年后国际安全援助部队通过稳定行动为美国及其北约盟国从阿富汗撤离策略服务的历史。

联马稳定团成立于2013年,在安理会2100号决议中,安理会“授权联马稳定团使用一切必要方式支持马里过渡当局,以稳定主要人口中心,特别是在马里北部应对威胁,并积极采取措施防止武装分子重返这些地区。” 随后,在2164号决议中,安理会决定“特派团应该专注以下三项优先任务:一是安全、稳定行动和保护平民;二是支持国家政治对话和和解;三是协助在全国重新建立国家权力,重建马里安全部门,促进并保护人权。”从两个决议可以看出,在联马稳定团,稳定行动主要是以军事行动来消除特定区域的安全威胁,以保护平民或保护人权。联马稳定团的稳定行动与联刚稳定团相比较,其内容进一步缩小为以军事行动创造安全环境,成为与安全部门改革一样的具体任务,这与稳定行动在阿富汗演变为纯粹的安全行动非常相似。同时,从时间线分析,联马稳定团中的北约军人及部队,把他们在阿富汗的稳定行动后期的经验,尤其是他们的反叛乱经验带到了联马稳定团。例如,为了应对情报能力不足问题,联马稳定团仿照国际安全援助部队的“特种部队情报融合室”设立“全源信息融合分析部队”,并主要由北约国家的情报单位提供人员、数据、装备支持。这些反叛乱经验和专业情报机构的设置,把联马稳定团逐渐打造成为“联合国维和行动的试验田”。这个“试验田”强调以强势军事行动介入冲突,执行保护平民等任务,极大突破了联合国维和行动“非武力”的基本原则,引起了国际社会的广泛关注和争议。

联非稳定团成立于2014年,在安理会2149号决议中没有直接的关于稳定行动明确内容的授权,但该决议在对联非稳定团提出的促进性别平等的要求中,明确指出“在稳定行动、安全部门改革、解武复员和重返社会等任务中,(特派团)需要确保女性充分、有效地参与各个领域和各个层面的活动,女性被充分代表”。另外,在安理会2217号决议中,安理会“注意到……特派团执行其授权的初步工作进展,以及组建班吉特遣部队以确保首都的稳定等工作进展”。从这两个决议可以看出,联非稳定团的稳定行动是安全部门改革、解武复员等任务的平行任务,主要是以军事行动消除特定区域的安全威胁,以促进保护平民、安全部门改革等任务的实施。也就是说,在联马稳定团和联非稳定团,稳定行动基本上是单纯的安全行动。

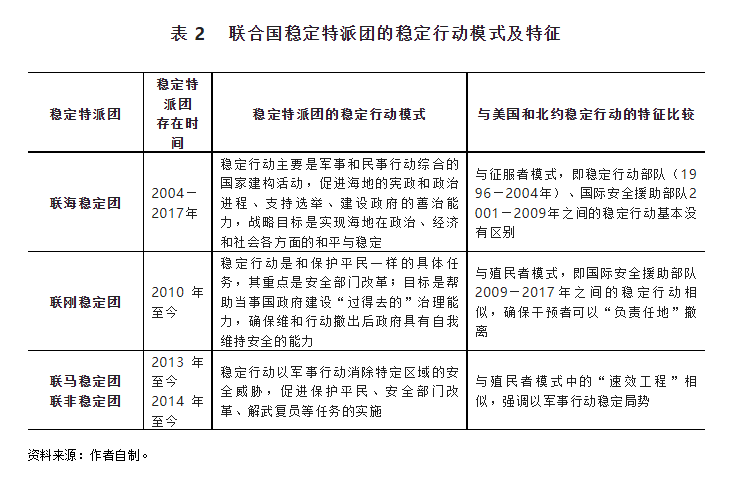

根据以上分析,我们可以对四个联合国稳定特派团的稳定行动模式与美国和北约稳定行动模式进行比较(见表2)。

基于上述对比,可以得出这样的结论:稳定行动进入联合国维和行动话语的路径说明以美国为首的西方大国拥有极强的话语控制与操纵能力;四个联合国稳定特派团的稳定行动模式变化基本上是随着美国和北约二十多年的稳定行动模式的演变而变化,体现了西方大国对联合国维和行动的深刻影响和利用。

关于联合国和平行动部对稳定行动的态度,可以从两个方面分析其原因。一方面,稳定行动的模式不断演变,美国和法国作为联合国稳定特派团的安理会决议执笔方,通过不同的安理会决议调整稳定行动的内容和作用,利用联合国维和行动分担其安全压力。另一方面,西方大国的稳定行动的经验以及对联合国稳定特派团关键军事部门或岗位的控制,影响着稳定行动的具体实施,其他维和行动出兵国只能被动接受。[42] 由于这两方面的原因,和平行动部难以界定稳定行动的内涵或者制定相关指导政策。另外,和平行动部有可能有意保持概念模糊,以便执笔方能够在不同的安理会决议中灵活地对稳定行动的内涵进行较宽泛的界定以达到相应的目的。因此,和平行动部是否可以界定以及如何界定稳定行动或制定相关指导政策不是一个纯粹的技术问题,而是一个涉及以美国为代表的西方国家安全利益和维和行动话语控制权的政治问题。

结束语

虽然联海稳定团帮助海地实现了脆弱的和平,但是这种通过对海地政权改造而来的和平更多是为以美国为代表的西方国家安全利益服务的,是西方大国利用联合国维和行动消除“他者”的安全威胁的方式之一。从全球安全治理的角度看,在以美国为代表的西方国家的控制和影响下,稳定行动在联合国维和行动的框架内只是形式上的共同治理,还远远没有在行动内容上形成共商、共建,也没有真正形成治理成果的共享。联合国稳定特派团在形式上由东道国、出资国、出兵国以共同建设的方式进行安全治理,但是建设和平的内容却远远没有形成各方共同商量、共同建设的局面,也没有形成真实的和平共享。这正是联合国稳定特派团的利益攸关方分歧重重、特派团步履维艰的根本原因所在。

人类是不可分割的安全共同体,中国作为联合国创始会员国、安理会常任理事国、维和行动的关键力量,对联合国维和行动的发展和改革负有重要的道义责任。我们倡导国际社会坚持维护联合国的权威性和有效性,在联合国维和行动中坚持共同、综合、合作、可持续的安全观,反对人为地将国家分为“自我”和“他者”,反对通过把“他者”“安全化”而追求“自我”的绝对安全,主张以共商、共建、共享的全球治理观动员全球资源,应对全球挑战,把联合国维和行动建设成有效维护世界和平的多边安全治理机制,在维和行动中尊重并维护冲突后国家本土的政治、经济、社会生态,维护以人为中心的和平,促进以人为本的发展,携手推动构建人类安全共同体。(作者:何星 国防科技大学国际关系学院全军维和培训与研究中心副教授)