国际组织应对大国“退群” 行为的策略选择——以联合国教科文组织为例

内容摘要:在世界大变局中,大国“退群”行为已成为国际组织发展进程中普遍面临的挑战,而国际组织选择应对此行为的策略差异与其所需资源的集中度及其内部主要大国的立场一致性有关。联合国教科文组织面对不同时期的美国“退群”行为,采用了不同类型的应对策略。面对1983年美国里根政府的“退群”时,教科文组织因所需资金和专业网络资源集中度较高,且其他主要大国与美国的立场较为一致,难以获得替代性资源,从而采取了适应型应对策略;而面对2017年美国特朗普政府的“退群”时,教科文组织因所需资金和专业网络资源集中度相对较低,且其他主要大国与美国的立场一致性较低,更容易获取替代性资源,从而采取了抵制型应对策略。探究国际组织应对大国“退群”行为所采取的策略选择差异及背后逻辑,对于中国更有效应对其他大国的“退群”行为具有重要意义。

一、问题的提出

当前,世界百年未有之大变局加速演进,国际组织亦处于动荡变革期。自特朗普政府第二任期以来,美国在短期内再次退出多个重要国际组织。2025年1月20日,美国宣布退出《巴黎协定》和世界卫生组织(WHO);2月4日,美国宣布退出联合国人权理事会(United Nations Human Rights Council, UNHRC),停止向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供支持,同时对美国在联合国教科文组织(UNESCO,以下简称“教科文组织”)的成员资格进行审查。在个别大国频繁“退群”和单边主义盛行的情况下,国际组织正面临严峻的改革压力乃至生存危机。

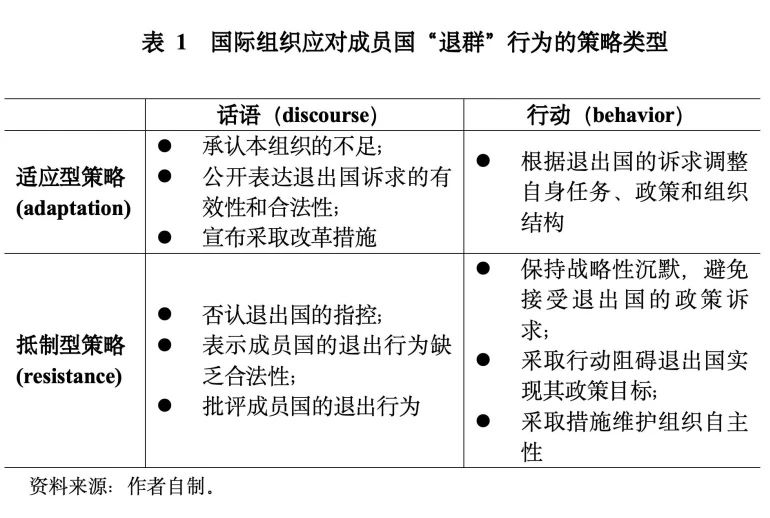

在大国“退群”压力下,国际组织往往会采取不同的应对策略。根据海尔克·戴克斯特拉(Hylke Dijkstra)和吉塞拉·赫希曼(Gisela Hirschmann)等学者的界定,以国际组织在话语和行动上对退出国政策诉求的接受程度作为划分标准,国际组织应对大国“退群”的策略可以分为适应型策略(adaptation strategy)和抵制型策略(resistance strategy)。在话语上,适应型策略指国际组织公开强调退出国政策诉求的合理性和可接受性,承认本组织的不足,并宣布将采取改革措施等;而抵制型策略指国际组织否认退出国指控的合理性,表示成员国的退出行为缺乏合法性。在行动上,适应型策略指国际组织通过调整自身任务、政策和组织结构,积极回应退出国的政策诉求;而抵制型策略指国际组织对退出国的政策诉求保持战略性沉默,或采取行动阻碍退出国实现自身利益,抑或采取维护组织自主性的措施以保护自身免受“退群”行为的伤害。

从经验事实来看,同样是面对美国政府的“退群”行为,教科文组织先后采用了不同类型的应对策略。针对1983年里根政府的“退群”行为,教科文组织采取了适应型策略。在话语上,其承认了自身不足,并表示将进行组织内部改革;在行动上,其采取了一系列改革措施,积极回应了里根政府提出的关切和诉求。而针对2017年特朗普政府的“退群”行为,教科文组织却采取了抵制型策略。在话语上,伊琳娜·博科娃(Irina Bokova)和奥德蕾·阿祖莱(Audrey Azoulay)两任总干事都对美国的“退群”行为表达了不满;在行动上,其对美国的政策诉求则保持了战略性沉默,同时推动自身战略性转型以维护组织自主性。

同样是面对大国“退群”行为,为什么国际组织有时采取适应型策略,有时采取抵制型策略?这是本文的研究问题。针对此问题,既有研究主要提供了以下三类分析视角:一是国际组织行政领导人视角,其认为国际组织行政领导人的性格和能力差异导致采取不同策略;二是国际组织制度特征视角,其认为成员国对国际组织的授权程度、国际组织正式化水平等制度特征会影响国际组织采取实际行动回应“退群”挑战的能力;三是国际组织内主要大国立场一致性视角,其认为组织内其他主要大国同退出国是否保持立场一致,这是影响国际组织选择适应还是抵制退出国政策的关键因素。

总体上看,上述三类分析视角对于国际组织应对大国“退群”的策略选择具有一定解释力,但也存在不足。其中,第一类分析视角关注到了国际组织行政领导人的能动性,第二类分析视角强调了初始制度条件对国际组织的限制作用。但实际上,国际组织应对大国“退群”是其与退出国以及其他大国之间展开的一场政治博弈。一个大国退出国际组织,必然会对国际组织生存和发展所需要的资源造成损害。在此情况下,国际组织能否从其他大国获得替代性资源就尤为关键,而这取决于两个因素:一是其他大国是否支持退出国;二是国际组织所需资源是否集中于退出国。可以看出,第三类分析视角较好地把握了国际组织内其他大国与退出国之间立场是否一致的因素,但忽视了国际组织所需资源是否集中于退出国的因素。

有鉴于此,本文认为,国际组织所需资源的集中度和国际组织内主要大国立场的一致性会共同影响国际组织获取替代性资源的空间,进而影响其应对大国“退群”的策略选择。1983年,教科文组织所需资金和专业网络资源的集中度相对较高,且其他主要大国与美国的立场较为一致,使其难以获得替代性资源,从而采取了适应型应对策略。而2017年,教科文组织所需资金和专业网络资源的集中度相对较低,且其他主要大国与美国的立场一致性较低,使其更易获取替代性资源,从而采取了抵制型应对策略。

二、国际组织策略选择的理论分析框架

基于国际组织的资源依赖理论,本文在既有“大国立场一致性”分析视角基础上,增加国际组织资源集中度的变量,构建了一个“资源集中度+大国立场一致性”的理论分析框架,来解释国际组织应对大国“退群”行为的策略选择。

(一)国际组织应对“退群”行为的策略类型

国际组织在面临大国“退群”这一类挑战行为时,主要有适应和抵制两种应对策略,且都体现在其话语和行动之中(见表1)。

一方面,国际组织可通过适应型或抵制型的话语来应对大国“退群”行为。一般来讲,国际组织会建立公共关系部门,并有网站公开本组织的数据和政策等信息,其应对成员国退出行为的话语会反映在官方文本和领导人发言等材料中。此外,国际组织领导人还可发表公开讲话、接受媒体采访或通过个人社交媒体作出回应。国际组织的适应型策略话语表现为:公开强调退出国政策诉求的有效性和合法性,承认本组织的不足,乃至宣布采取改革措施等。国际组织的抵制型策略话语则表现为,否认退出国的指控,表示成员国的退出行为缺乏合法性,甚至会批评退出国。

另一方面,国际组织也可以采取适应型或抵制型的行动来应对大国“退群”行为。尽管国际组织是由各成员国建立的,但并不单纯按照成员国的意愿行事。国际组织可从其道德立场、专业知识和各成员国委派的任务中获得权威,以此获得自主行动的空间。国际组织的适应型策略行动表现为,积极回应成员国在退出时提出的直接诉求,调整自身任务、政策和组织结构。反之,抵制型策略行动主要有三种表现:一是对成员国退出的行为保持战略性沉默,以此避免接受退出国的政策要求;二是采取行动阻碍退出国实现其利益;三是建立更加专业和规范的行动渠道,以此维护组织自主性,并使其免受“退群”行为的伤害。

(二)国际组织的资源依赖理论

从国际组织的资源依赖理论看,大国“退群”是一个国际组织与退出国以及其他成员国之间的资源博弈过程,国际组织能否在退出国之外获得替代性资源是影响其选择不同策略的主要原因。

资源依赖理论是组织理论的重要流派。该理论认为,任何组织都不完全独立和自给自足,组织依赖外部环境获取生存和发展所需的关键资源。迈克尔·巴尼特(Michael Barnett)、拉斐尔·比尔曼(Rafael Biermann)等学者将资源依赖理论应用到国际组织研究中。这类研究强调,国际组织的决策需要考虑自身的资源依赖关系,在维护自身自主性和保障所需资源之间作出平衡。在面对大国退出的情况下,国际组织需要采取策略以适应外部环境的变化,或是采取积极行动以管理和控制自身对外部环境的资源依赖程度。原因在于:一方面,国际组织无法完全控制其生存所需的全部资源,如财政、物资、信息及声誉资源等;另一方面,国际组织所处外部环境存在不确定性,并影响其所需资源的持续和稳定供给。

此外,有三个因素对于研究国际组织的资源依赖情况较为关键:资源对国际组织运作和生存的重要程度,成员国对这一资源分配和使用的控制力度,替代性资源存在的情况。

首先,资源对国际组织运作的重要程度主要取决于两个因素:国际组织需要某类资源的数量、资源对国际组织发挥作用的关键程度。具体到教科文组织,其生存和发展所依赖的关键资源主要有资金和专业网络两类。资金对教科文组织而言,既能保障其行政机构和人员开支,也能支持其重大工作计划的实施,还是其应对新冠疫情这类突发性危机的物质基础。在专业网络资源层面,教科文组织被认为是“思想实验室、信息交流中心、国际规则的制定者和监督者”。其依赖自身庞大的地区、次地区或地区内办事处,各成员国的全国委员会,教育、科学、文化及传播和信息领域的非政府组织和名人“大使”等,形成了一个相当独特的国际智力合作网络。教科文组织的主要活动方式为:制定国际准则性文书,召开各种政府性或非政府性国际会议,举办专业讨论会、研讨班和培训班,开展人员和情报交流,实施试点项目,发起国际运动来推动扫盲、文物保护事业等。正如中国联合国教科文组织全国委员会前主任杨海波曾指出的,教科文组织的优势并不在于向各成员国提供大量资金和物资援助,而在于它具有进行广泛智力合作的能力。

其次,就成员国对资源分配和使用的控制情况而言,如果某种资源对国际组织的生存十分重要,且该资源的所有权和使用权集中控制在某个成员国手中,那么国际组织对这个成员国的依赖程度就较高;反之,如果国际组织生存和运作所需的重要资源分布较为分散,那么其对特定成员国的资源依赖程度就较低。政府间国际组织是由主权国家创建且以主权国家作为成员的特殊类型组织,成员国是分配国际组织所需资源的关键行为体。

最后,国际组织获取替代性资源的空间会影响其资源依赖情况,进而影响其行为受到限制的范围和程度。即便某一类资源对国际组织的生存十分重要,且特定成员国控制了此类资源的所有权和使用权,但如果国际组织能够从其他渠道获得此类资源,那么其行为受限制的范围和程度就会大幅降低。如上文所述,成员国是控制国际组织所需资源的关键行为体。因此,当国际组织面临来自特定成员国退出的压力且难以获得替代性资源时,其行为就会受到特定成员国制约,因而不得不适应特定成员国的政策要求。反之,如果国际组织能够获取替代性资源,那么特定成员国的退出对其行为限制就较为有限,其也能够抵制特定成员国的政策。

(三)理论分析框架

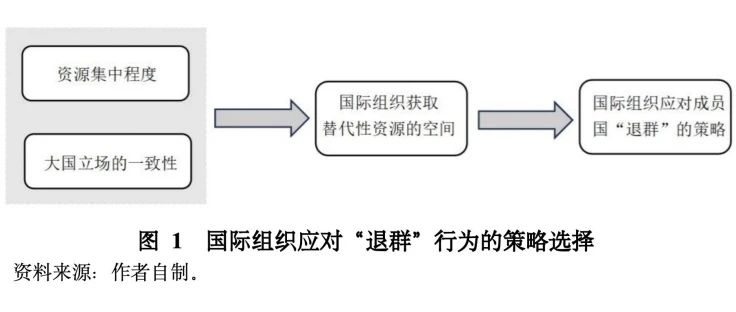

根据资源依赖理论,国际组织应对大国“退群”的策略选择主要取决于其获取替代性资源空间的大小,而这主要受两类因素影响:国际组织所需资源的集中度与大国立场的一致性。

一方面,国际组织所需资源的集中度会影响替代性资源的存在情况。资源集中度是指,重要资源的所有权和使用权是否被少数几个或单个成员国掌握。如果维持国际组织生存和运作的资源相对集中在某个成员国手中,而该成员国要退出国际组织,那么国际组织能获取的替代性资源就较为有限。本文以资金和专业网络资源相对于退出国的分布情况,来衡量教科文组织的资源集中度。如果退出国是教科文组织预算资金的主要供给者,同时也是其专业网络的主要合作方,那么其资源集中度就较高;反之,则资源集中度较低。

另一方面,主要大国的立场一致性也会影响国际组织获得替代性资源的情况。以资金为例,如果其他主要大国与退出国的政策立场保持一致,那么国际组织就难以说服其他大国提供替代性资源,因此不得不向退出国屈服。相反,如果其他主要大国与退出国之间存在立场分歧,有意愿向国际组织提供更多资金,那么国际组织就有能力抵制退出国的政策。

综上所述,国际组织所需资源的集中度和国际组织内主要大国的立场一致性共同影响国际组织获取替代性资源的空间,进而影响国际组织应对大国“退群”行为的策略选择(见图1)。

据此,本文推导出如下两个有待实证检验的理论假设:一是当国际组织所需资源的集中度较高,且其内部其他大国与退出国的立场一致性也较高时,国际组织获取替代性资源的空间有限,因而其更有可能针对大国“退群”行为采取适应型策略;二是当国际组织所需资源的集中度较低,且其内部其他大国与退出国的立场一致性也较低时,国际组织获取替代性资源的空间较大,因而其更有可能针对大国“退群”行为采取抵制型策略。

本文将基于最大相似求异原则,选择教科文组织在1983年和2017年两次应对美国政府“退群”的案例进行比较分析,对上述理论假设进行实证检验。本文的案例选择具有一定优势:一是美国两次退出教科文组织的政策诉求相似,这排除了国际组织因退出国政策诉求差异而采取不同应对策略的情况;二是美国两次“退群”的对象都是教科文组织,这排除了国际组织自身因素对策略选择的影响。

三、适应型策略:教科文组织应对里根政府的“退群”行为

1983年12月28日,时任美国国务卿乔治·舒尔茨(George Shultz)致信当时的教科文组织总干事姆博(Amadou-Mahtar M’Bow),表示美国将于一年后退出教科文组织。在信件中,舒尔茨批评教科文组织“服务于个别成员国的政治目的”,“在管理方式上缺乏效率”,并指责教科文组织在预算方面存在问题。

(一)教科文组织适应型策略的具体表现

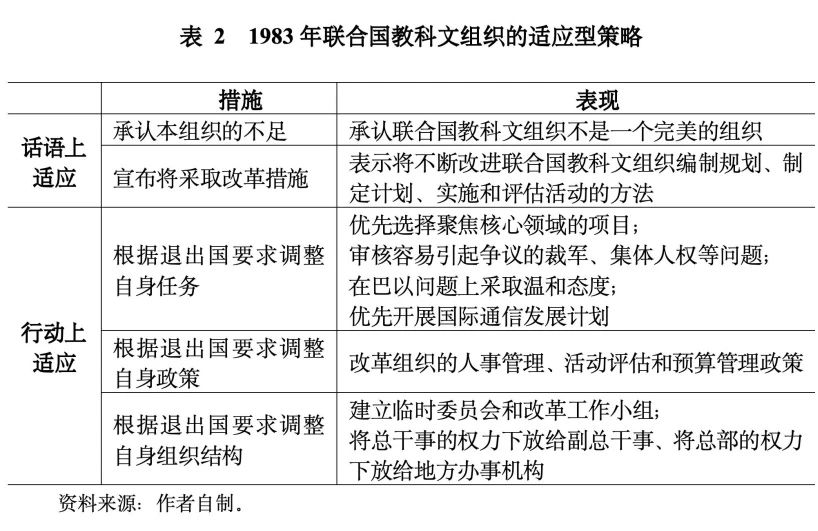

面对里根政府的“退群”行为,教科文组织因其所需资源集中度较高,且内部其他主要大国与美国的立场一致性较高,而难以获得替代性资源,只能以适应型策略来应对。在话语方面,教科文组织承认了自身的不足,并表示将进行组织内部改革;在行动方面,其采取了一系列改革措施,积极回应了美国提出的关切和诉求。

针对美国这一决定,姆博总干事在给舒尔茨的回信中承认教科文组织的不完美,并表示“我们自己也清楚地意识到必须不断改进本组织编制规划、制定计划、实施和评估活动的方法”,同时希望美国能够留下来以维护普遍性原则。而在行动上,教科文组织成立了改革机构并采取了一系列改革举措,以回应美国在退出时所表达的政策关切和诉求。1984年5月,教科文组织执委会成立了一个由13个成员国组成的临时委员会,向教科文组织提供改革建议、审查教科文的项目以及行政和预算问题;同月,姆博总干事还宣布成立五个工作小组,对预算、招聘和职员管理、项目评估、公共信息以及项目可行性分析等方面的活动展开调查,并向总干事进行汇报。

针对美国批评教科文组织“服务于个别成员国的政治目的”“过度政治化”的政策关切,教科文组织在项目安排、巴以问题和言论自由等方面予以了积极回应。首先,教科文组织将项目聚焦于其核心任务领域。1986—1987年项目预算草案指示秘书处在推荐项目时,要优先选择聚焦核心领域(即教育、科学、文化和通信)并能够获得高度支持的项目。同时,对于容易引起争议的裁军、集体人权等议题领域的项目,总干事召集了顾问小组对其“是否获得了广泛支持”进行审核。其次,教科文组织在巴以问题上采取了相对温和的态度。例如,这一时期的项目/预算决议不再提及“巴解组织”“民族解放运动”等字眼。最后,就美国关心的言论自由问题,教科文组织给予美国提出的国际传播发展计划(IPDC)更高优先度,同时淡化第三世界国家要求的“新世界信息与通信秩序”,称之为“一个渐进的、持续的过程”。

针对美国对教科文组织“管理方式缺乏效率”的政策关切,教科文组织内部也采取了积极的改革举措。在人事管理方面,总干事宣布简化教科文组织的人事手续,重组人事局,并将各级人事任命的权力下放给副总干事、助理干事和人事局。在行政管理方面,总干事建立的五个工作小组之一就“将总干事的权力下放给副总干事、将总部的权力下放给地方办事机构”的政策目标提出了改革建议。在活动评估方面,总干事放弃了其一直以来的反对意见,表示将加强中央评估部门,并建立一个部门间评估委员会。

针对美国在预算管理方面的关切,教科文组织积极采纳了美国的大部分意见。尽管1984—1985年的项目预算草案早已通过,但其仍然表示,之后的1986—1987年项目预算草案将在原则上采取“零增长”计划。关于美国“提高预算信息透明度”的要求,教科文组织执委会批准了一项决议,要求总干事向成员国提供关于预算合理性的内部文件。此外,总干事还接受了美国提出的其他预算管理技术的要求,包括贯彻不变价值美元原则、保留拨款准备金以覆盖通胀成本、计算货币浮动账户等(见表2)。

根据前文的理论框架,可从资源集中度和大国立场一致性两方面,来分析为什么教科文组织会采取适应型的应对策略。

(二)资源集中度较高

教科文组织在1983年面对美国里根政府的“退群”行为时,所需资金和专业网络资源集中度较高。当时,美国是教科文组织预算资金的主要提供者,同时也是其组织专业网络的主要合作方。

在资金方面,1983年教科文组织高度依赖美国所提供的资金。教科文组织的财政收入主要可分为以下三类:根据成员国支付能力核算的固定会费(assessed contribution)、根据自愿原则捐赠的资金(voluntary contribution)以及通过服务等方式获得的其他收入。1981—1983年,教科文组织的固定会费收入占总体财政收入的95.52%,而美国分摊了高达25%的固定会费(见表3)。也就是说,美国在这一时期缴纳的固定会费约占教科文组织财政收入的23.88%。

在专业网络资源方面,美国也是教科文组织的主要合作方。一方面,20世纪80年代初,美籍工作人员的数量在教科文组织中占据的比例较大。1982年7月,教科文组织的长期工作人员中,共有87位美国人,在全部成员国中居首位。1984年,时任总干事姆博曾指出,教科文组织有40%的短期合同员工和顾问是美国人。另一方面,美国在当时是教科文组织重要公约、倡议和项目的发起方与合作方。例如,在文化领域,美国与教科文组织展开合作,推动建立了世界文化遗产保护的国际机制。“世界遗产”这一术语可以追溯至1965年美国提出的“世界遗产信托基金”。其后,美国借助教科文组织平台推广其“自然和文化遗产并重”的理念和管理模式。最终,1970年,教科文组织通过了《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》(Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property);1972年,教科文组织通过了《保护世界文化和自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)。美国不仅率先批准了这两个公约,还出台《文化财产公约实施法案》(Convention on Cultural Property Implementation Act)等予以支持。此外,科学领域的“人与生物圈”项目、通信和传播领域的国际传播发展计划等都离不开美国的参与。

(三)大国立场一致性较高

1983年,在美国首度退出教科文组织之际,该组织不仅资源集中度较高,且其他主要大国也与美国立场保持高度一致,并无意愿补充美国“退群”所造成的资源缺口。尽管美国政府当时在公布退出教科文组织的计划时,事先并未与其西方阵营伙伴进行正式磋商,但这些主要大国仍同美国保持高度的立场一致。西方信息集团(Western Information Group, WIG)在教科文组织改革问题上的立场一致,各国共同反对时任总干事姆博,甚至部分国家直接追随美国“退群”,这均是其一致立场的体现。

首先,西方大国就教科文组织的改革议题展开了立场协调。1984年1月10日,美国、日本、联邦德国、法国、英国等24个西方发达国家组成了西方信息集团工作小组。1984年3月15日,西方信息集团向总干事提交了一份题为《联合国教科文组织的危机》的工作文件。文件认为,教科文组织存在秘书机构和国家代表机构权力失衡、主要出资国对资金缺少控制权、政治化问题、项目和预算缺少管理等几类问题,这些问题与美国对教科文组织的指责相似。其后,西方信息集团还提出了教科文组织改革的具体动议。

其次,时任教科文组织总干事姆博遭遇了西方国家的一致反对。美国宣布“退群”后,西方国家指控姆博赶走教科文组织的西方雇员,并在关键岗位上“任人唯私”。1986年,日本作为美国退出后教科文组织的最大会费贡献国,明确表示如果姆博获得第三任期,日本将考虑退出教科文组织。其他西方国家如联邦德国、荷兰和比利时等也表达了相同立场,甚至第三世界国家也并没有对姆博寻求连任的行为予以有力支持。

最后,部分国家追随美国的行动,威胁“退群”乃至采取实际行动。自美国宣布退出教科文组织后,英国、联邦德国以及其他几个西方国家也告知时任总干事姆博,若教科文组织的运作方式到1984年年底还没有改善迹象,它们将考虑是否继续其会员资格。1984年7月,荷兰教育和科学部部长致信总干事,表示考虑到美国宣布退出的声明,荷兰也将审查本国在教科文组织中的参与情况。1984年11月,英国同样发表声明表示将退出教科文组织,并指责其“多年来一直面临着效率低下、过度政治化和程序模糊的问题”。新加坡也紧随美英之后退出了教科文组织。

在西方大国与美国保持立场高度一致的同时,苏联并未采取实际行动支持教科文组织。1984年9月,苏联副外长致信时任总干事姆博。在信中,苏联尽管出于自身利益表达了对“新世界信息与通信秩序”和教科文组织参与裁军行动的支持,反对任何审查教科文组织章程或修改决策规则和程序的企图,但同样希望提高教科文组织的行政和预算效率。在美国正式退出后,苏联分摊的固定会费比例仍然维持在10.08%的水平,其并未填补因美英等国“退群”造成的资源缺口。在此情况下,教科文组织难以获得替代性资源,只能大规模削减预算并节省内部开支。1986—1987年,教科文组织的常规预算规模下降至2.89亿美元,还不到美英“退群”前预算的一半。

四、抵制型策略:教科文组织应对特朗普政府的“退群”行为

2017年10月12日,美国国务院发表声明称,美国决定退出教科文组织,这一决定是美国出于“不断增加的会费欠款、教科文组织未进行根本性改革以及该组织长期针对以色列的偏见”等关切作出的。

(一)教科文组织抵制型策略的具体表现

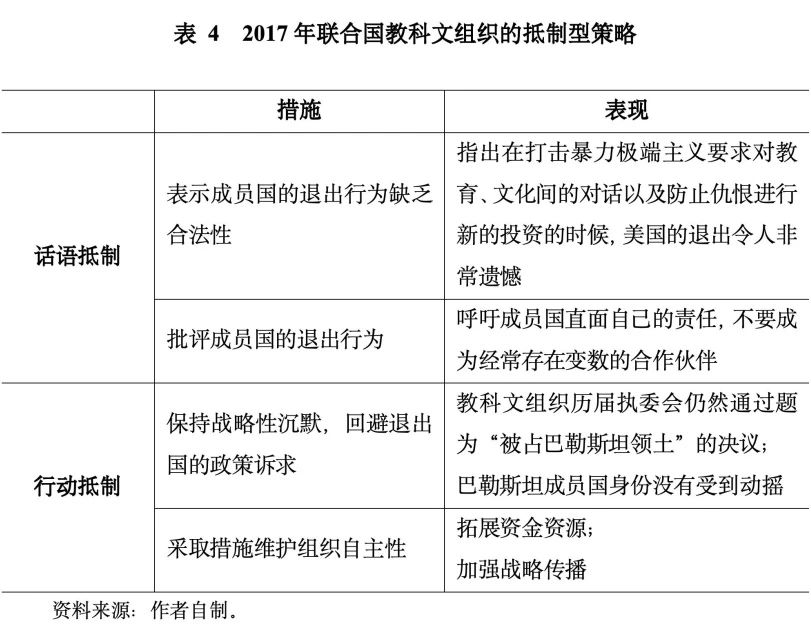

面对美国特朗普政府的“退群”行为,教科文组织由于所需资金和专业网络资源集中度较低,且主要大国未与美国的政策立场保持一致,因此更易获得替代性资源,于是采取了抵制型策略来应对美国的退出。在话语方面,教科文组织博科娃和阿祖莱两任总干事都对美国的“退群”行为表达了不满;在行动方面,教科文组织则采取了完善筹资机制等一系列维护组织自主性的行为,对美国的政策诉求保持了战略性沉默。

在话语上,教科文组织的两任总干事都公开批评了美国的“退群”行为。在收到美国表示退出教科文组织的正式通知后,时任总干事博科娃立即发表了一份对美国的决定深表遗憾的声明。博科娃表示,“在打击暴力极端主义的斗争要求对教育、文化间的对话以及防止仇恨进行新的投资的时候,美国的退出令人非常遗憾。”她表示,“这是教科文组织的损失,是联合国大家庭的损失,也是多边主义的损失。”2017年11月13日,教科文组织新任总干事阿祖莱在就职演说中表示,“即便我们所面临的所有问题都是共同的问题,有些国家还是开始退出国际社会共同体……我呼吁成员国直面自己的责任,不要成为经常存在变数的合作伙伴。”

在行动上,一方面,教科文组织的新任总干事领导推动了组织的战略性转型(strategic transformation),以维护组织自身的自主性,从而使其能够应对美国“退群”造成的政治和财务危机;另一方面,教科文组织对美国所谓的“未进行根本性改革”“针对以色列的持续偏见”等指责保持了战略性沉默,并未回应其相关政策诉求。

2018年,阿祖莱总干事上任伊始便发起了对教科文组织的战略性变革,该变革被认为是重塑组织职能、重振成员国信任与合力的关键举措。但不同于美国所期待的教科文组织改变当下“无法反映美国对外政策利益”“无法体现美国资金影响力”局面的改革,阿祖莱表示:“我们需要掌握自己的命运,夺回主动权;换句话说,我们必须开始转型,通过战略选择来确保教科文组织能更好地支持国际社会实现2030年可持续发展目标。”

在本次战略性变革的过程中,第二阶段的资源拓展和加强传播等手段为教科文组织创造了更好的生存条件。在资源拓展方面,教科文组织发起了新的筹资对话活动,扩大预算外筹资渠道,实施全面伙伴关系战略以简化资源筹集方面的步骤,编写新的资源筹集指南,并制定向私营部门筹措资金的计划,乃至招聘专门的地区筹资人员等。通过这一系列筹资措施,2019年教科文组织实现了近20年来首次预算上调,即成员国分摊会费总额上涨,且2019—2020双年度预算外筹资比前一个双年度增长了50%。在战略传播方面,教科文组织设立了新的内部传播委员会,制定了新的传播战略、社交媒体政策和数字平台等。

在2017年美国宣布“退群”决定后,教科文组织仍然维持其此前在中东相关议题上的行动,并未进行明确调整以回应美国的诉求。通过回顾2003年至2011年期间美国在教科文组织内部的相关表态,可以发现,美国在中东议题上的主要立场如下:其一,美国反对巴勒斯坦相关决议中的“政治化”措辞;其二,对位于巴以争议领土上的文化遗产,美国仅支持在世界遗产委员会下开展文物和遗产保护的技术性工作,但反对在教科文组织大会和执行委员会这类有国家代表的机构中讨论相关议题;其三,美国坚决反对教科文组织接纳巴勒斯坦作为成员国。然而,2017年后,教科文组织历届执委会仍然通过题为“被占巴勒斯坦领土”的决议,其内容涉及耶路撒冷古城保护、加沙地区教育、巴勒斯坦文化遗址保护等。巴勒斯坦的成员国身份并没有受到动摇,希伯伦/哈利勒古城等美国和以色列提出异议的文化遗址的归属国也仍然是巴勒斯坦(见表4)。

根据前文的理论框架,可从资源集中度和大国立场一致性两方面,来分析教科文组织为什么会采取抵制型应对策略。

(二)资源集中度较低

在2017年特朗普政府宣布退出决定时,教科文组织所需资源对美国的集中度已大幅降低。教科文组织不再高度依赖美国所提供的预算资金,同时美国与教科文组织专业网络合作的重要性也有所下降。

一方面,从资金的分布情况来看,2017年教科文组织对美国的资金依存度较低。首先,美国所承担的固定会费对教科文组织的重要程度下降,大约占其财政收入的13.2%。2017年,自愿捐赠资金占教科文组织财政收入的比例已达40.29%。而2016—2017年,美国分摊的固定会费占总额的比例为22%。其次,自2011年教科文组织接纳巴勒斯坦成为正式成员国之后,美国已经停止向其缴纳会费。截至2017年美国宣布退出之际,美国中止向教科文组织缴纳会费已有6年,欠费超过5亿美元。因此,教科文组织2012—2013年的实际支出就已从此前的6.53亿美元削减至4.65亿美元。到2017年美国宣布退出之际,教科文组织已经采取了成立应急基金、削减员工差旅支出、缩小活动范围等一系列应对财政危机的措施,其对美国资金资源的依存度大幅下降。

另一方面,从专业网络资源来看,2017年教科文组织的专业网络资源分布较为分散,受美国“退群”影响较小。首先,在教科文组织为提升自身行动能力而构建的全球合作伙伴网络中,美国机构发挥的作用较小。2000年后,教科文组织由于自身资源和行动能力的限制,逐步完善了通过第二类机构和中心落实组织自身战略和行动计划的制度。所谓第二类机构和中心,是指由成员国赞助和支持,通过合作协议与教科文组织建立正式联系,在全球或地区范围内为教科文组织的计划和优先事项作出贡献的机构。目前,法国、中国、印度、韩国等国都积极设立第二类机构和中心支持教科文组织的工作,而美国与教科文组织合作设立此类机构的数量却非常有限。其次,对于教科文组织新提出的重大计划、倡议和公约等,美国也不再是重要参与者。2005年,教科文组织发起了国际基础科学计划(International Basic Sciences Programme, IBSP),旨在支持发展中国家在基础科学领域的能力建设。该计划是教科文组织的五大科学计划之一,但美国并未参与其中。在文化领域,对于教科文组织2001年推出的《世界文化多样性宣言》(UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity),2005年通过的《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005 Convention on Diversity of Cultural Expressions),2001年的《联合国教科文组织保护水下文化遗产公约》(Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage)和2003年的《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)等,美国均持反对态度,未以缔约国身份参与其中。最后,美国籍工作人员在教科文组织中的重要性下降。截至2017年6月,教科文组织共有来自171个国家的2 109名工作人员,其中,美国籍工作人员有57名;但同一时期,法国籍人员有358名,日本籍人员有53名,中国籍人员也有40名。

总之,在2017年,教科文组织所需资金和专业网络资源集中度下降,有利于其寻求替代性资源。此外,其他主要大国与美国的立场一致性较低,愿意继续支持教科文组织开展工作,使其更易找到替代性资源。

(三)大国立场一致性较低

2017年,在美国“退群”问题上,主要大国并未与美国保持立场一致。这主要体现为:主要大国没有追随美国“退群”;部分大国明确批评了美国的“退群”行为,或是表示将继续支持教科文组织;中国等主要大国合力支持教科文组织的重点业务事项,在某种程度上填补了美国“退群”造成的资源短缺。

首先,主要大国没有追随美国退出教科文组织。与美国第一次“退群”得到了英国、新加坡等诸多国家的“跟随”不同,特朗普政府的退出仅得到了以色列的支持。作为美国的盟友,绝大多数西方国家没有发表任何支持美国或批评教科文组织的言论,甚至将美国的这次“退群”行为视作其对西方盟友的“背叛”。

其次,对于美国的“退群”行为,多数大国表示了遗憾,并承诺将继续支持教科文组织的工作。俄罗斯外交部发言人表示,“莫斯科对美国的决定感到遗憾,这将对联合国教科文组织产生严重影响。”英国政府发言人表示,英国将继续留在教科文组织,与其他成员一道努力,支持该组织的工作。法国外交部发布公告指出,作为教科文组织的东道国,法国十分支持教科文组织的行动,强调该组织的未来对法国尤为重要。

最后,中国等主要大国加大力度支持教科文组织开展业务。一方面,中国对教科文组织会费的贡献提升。美国“退群”后,中国成为其最大的会费缴纳国。2020—2021年,中国分担的固定会费占总额的15.49%,这补充了美国“退群”造成的会费短缺。另一方面,中国和法国等为性别平等和非洲发展这两大教科文组织总体优先事项提供了额外资金。中国于2015年在教科文组织设立了女童和妇女教育奖,并于2020年续签协议,承诺在之后五年中继续对该奖项提供资金支持。2019年,中国政府与教科文组织总干事阿祖莱共同签署《中国—联合国教科文组织信托基金协议》,决定自2019年起实施新一期的中国—联合国教科文组织信托基金项目(CFIT),支持非洲发展高等职业技术教育,资助期限为4年,二期项目经费仍为800万美元。2019年,法国提供了500万欧元自愿捐款,资助教科文组织在教育领域开展工作。此外,法国还为联合国儿童基金会、联合国教科文组织共同筹集了1 500万欧元,支持其在塞内加尔、多哥和喀麦隆开展女童教育项目,并通过“全球教育伙伴关系”为女童和妇女教育提供支持。

结束语

基于国际组织的资源依赖理论,本文通过构建“资源集中度+大国立场一致性”的理论框架,尝试探讨国际组织应对大国“退群”行为的策略选择差异及其背后的逻辑。本文认为,国际组织所需资源的集中度和国际组织内主要大国的立场一致性共同影响了国际组织获取替代性资源的空间,进而影响其应对大国“退群”行为的策略选择。具体而言,当国际组织生存所需资源集中度较高,且主要大国与退出国的政策立场相对一致时,国际组织较难获得替代性资源,往往会选择适应型应对策略;当国际组织生存所需资源集中度较低,且主要大国与退出国的立场一致性较低时,国际组织更易获得替代性资源,从而更有可能选择抵制型应对策略。

教科文组织两次应对美国“退群”的案例证实了以上分析框架。在1983年,教科文组织所需资金和专业网络资源被美国集中控制,且英国、联邦德国、日本等主要大国同美国保持了相对一致的立场,因此其不得不以适应型策略来应对美国的退出,在话语上承认组织自身不足,同时采取行动积极回应美国的政策诉求。而在2017年,教科文组织所需资金和专业网络资源的集中度已大幅降低,且中国、法国、英国等主要大国未与美国保持一致立场,使其能够采取抵制型策略来应对美国的“退群”行为,既在话语上批评美国这一行为,又在行动上对其诉求保持战略性沉默,并采取拓宽筹资渠道、加强宣传等措施维护组织的自主性。

在理论层面,本文进一步推进了大国与国际组织关系的理论研究议程。既有关于大国退出国际组织的研究大多聚焦于分析大国退出国际组织的行为差异,以及国际组织内退出国与其他国家之间的政治博弈,较少探讨国际组织如何应对大国“退群”的策略选择问题。本文通过引入国际组织的资源依赖理论,指出国际组织所需资源的集中度影响了其应对“退群”的策略选择,将国际组织作为核心行为体,从而有利于构建真正以国际组织为中心的国际组织理论体系。

在政策层面,本文除了对国际组织如何应对大国“退群”和当前危机具有启示意义外,还对中国特色大国国际组织外交具有一定的参考价值。面对世界百年未有之大变局和个别大国新一轮大规模“退群”的状况,一方面,中国需要深入研究当前国际组织生存与发展所需关键资源及其分布状况,更好地研判国际组织面对大国“退群”时可能采取的应对策略;另一方面,中国需要在国际组织内尽可能团结其他大国,以及坚持真正的多边主义,共同落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议,携手共建人类命运共同体,更好地履行国际组织的维护者和建设者这一大国责任。(作者:朱杰进 复旦大学国际关系与公共事务学院教授;刘瑛琛 复旦大学国际关系与公共事务学院博士研究生)